韩绍江

阶梯性水价的提出和形成,是社会化大生产发展到一定阶段,社会供给和需求发生一定矛盾时所形成的必然产物;是社会需求利用价格杠杆进行自我调节的晴雨表;是利用法律和政策的实施求得供需的平衡,以最大限度满足水资源合理利用和促进社会经济的增长。

就自来水居民用水阶梯性水价来说,在青岛市百年供水史上曾多次实施。当自来水生产供大于求的时候,推行下行阶梯水价,即:“在一个基准线上形成多个阶梯,用水越多,价越便宜,鼓励消费,节约成本,是一种扩大生产满足需求的方法”。当水源紧缺,成本提高,自来水生产满足不了社会需求的时候,除利用价格杠杆和政策保障外,通常实行上行阶梯水价,即:“用水越多,价格越高,以求得水资源的节约利用,以最大的可能满足社会的持续发展和基本需求。”

青岛水价的形成

1899年,德国人在青岛建立自来水厂前青岛的原住民们基本上都是靠取井水和河水,手提、肩挑、车推到家中使用,不存在水价。德国人租借青岛后,带来了一种“先进”的提水方式,还是用井水,在河床丰水区挖井多眼,利用虹吸管将每眼的井水引到集合井,经过消毒处理,用水泵输送到管道,最后送到水站和用户。当拧开水龙头,水就哗哗淌出来,就将井水变成“自来水”。青岛生产自来水的历史,比慈禧太后发行股票筹建北京自来水公司还早10年,到目前为止,青岛城市供水已经历经了三个世纪。

最早的自来水厂是1899年始建的海泊河水源地,1901年开始送水。管道沿途设多处水栓、水龙头,免费向公众供水。这是自来水使用的试用期。1904年,德国总督颁布法令,规定:“自一千九百零四年四月一日之后,一律向总督府交付水费”,“公用水栓用水户每户居住八平方米,每季交费大洋一元;接通入户有水表的每荐必米打(吨)价洋二角。”这是青岛首次出现的自来水水价。

最早的自来水厂是1899年始建的海泊河水源地,1901年开始送水。管道沿途设多处水栓、水龙头,免费向公众供水。这是自来水使用的试用期。1904年,德国总督颁布法令,规定:“自一千九百零四年四月一日之后,一律向总督府交付水费”,“公用水栓用水户每户居住八平方米,每季交费大洋一元;接通入户有水表的每荐必米打(吨)价洋二角。”这是青岛首次出现的自来水水价。

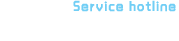

1914年,自来水的水费开始按照不同类型用户进行收费,水费有三种,即:第一种,普通百姓在就近水站(水溜子)凭水票接水,每两洋油筒(一担)售铜元一枚,每担36公斤,水票在水站附近的巡捕房售卖(见图1)。第二种,是装有计量水表的用户,这些居住在欧人区的洋人,除定期交付租借水表的费用外,用水每立方米大洋二角,按水表计量的数字收取。第三种,船舶用水。港口船舶用水每立方米大洋五角。从1904年出现水价到1914年三种类型的水价已经形成。尤其是海泊河水源地之后,1908年李村河水源地(阎家山)相继建成,送水量增大,为青岛城市发展和市民用水提供了能源保障。

阶梯性水价的由来

1914年第一次世界大战爆发,日本人为争夺青岛向德国开战,战争后期,德人在撤退之前将李村河水源地炸毁。战后,日本人利用了3年时间将李村河水源地恢复。为了达到长期统治并于民国九年在白沙河下流兴建日供水量4000立方米的白沙河水源地。到1922年中国政府从日本人手中接收青岛时,已有海泊河水源地、李村河水源地、白沙河水源地三大供水厂,日综合供水能力已超过1万立方米,完全可以满足城市的发展和生活用水的需求。

1925年属于胶澳商埠督办公署的自来水水道科,为扩大生产,鼓励用水,开始实行用水越多、水价越便宜的下行阶梯性水价。装有水表的用户每月用水三吨之内,按每吨四角五分征收;每月用水一百吨之内,按每吨一角五分征收;每月用水超过一百吨,超其量每吨按一角二分征收;每月用水超过五百吨,超其量每吨按一角一分征收;每月用水超过一千吨,超其量每吨按八分征收。

阶梯性水价的实行,鼓励了消费,促进了青岛城市发展的进程,青岛出现了历史上较为辉煌的繁荣。

1929年4月16日南京国民政府将青岛定为特别市,属国民政府行政院直辖,城市供水放在市政建设的首位。民国十九年三月,青岛特别市市长葛敬恩为白沙河水源地西厂的开建,立下奠基石。基石右侧刻“中华民国十九年三月”,内侧书“白沙河水源地新水厂奠基”,左侧落款“青岛特别市市长葛敬恩立石”。1931年上台的沈鸿烈注重青岛的市政建设和城市发展,使青岛迎来了上世纪三十年代的辉煌。

青岛的快速发展也给供水带来供不应求,尤其是1933年天遭干旱,供水不足,急需集资扩充水源。燃眉之际需要用价格杠杆调节供需平衡,中华民国二十二年(1933年)四月十九日,主管青岛自来水的青岛市工务局局长刑契莘发布第一号通告令:“为通告事,查本市自来水因水量不足,屡遭水荒。承须扩充水源,以资救济。兹经呈奉,市政府令准,加征水费。”“计每月用水量在一百立方公尺以下者,加价两成。(如原价一角五分加为一角八分)在一百立方公尺以上者加价四成。(如原价一角两分加为一角六分四厘)超过五百立方公尺者其超其量一立方公尺银一角五分四;超过一千立方公尺者其超其量每一立方公尺银一角一分二厘(图二)。船舶用水每一立方公尺收费七角。通告还明确规定每用户以三立方公尺为最小限度,每月最少收费为五角四分。

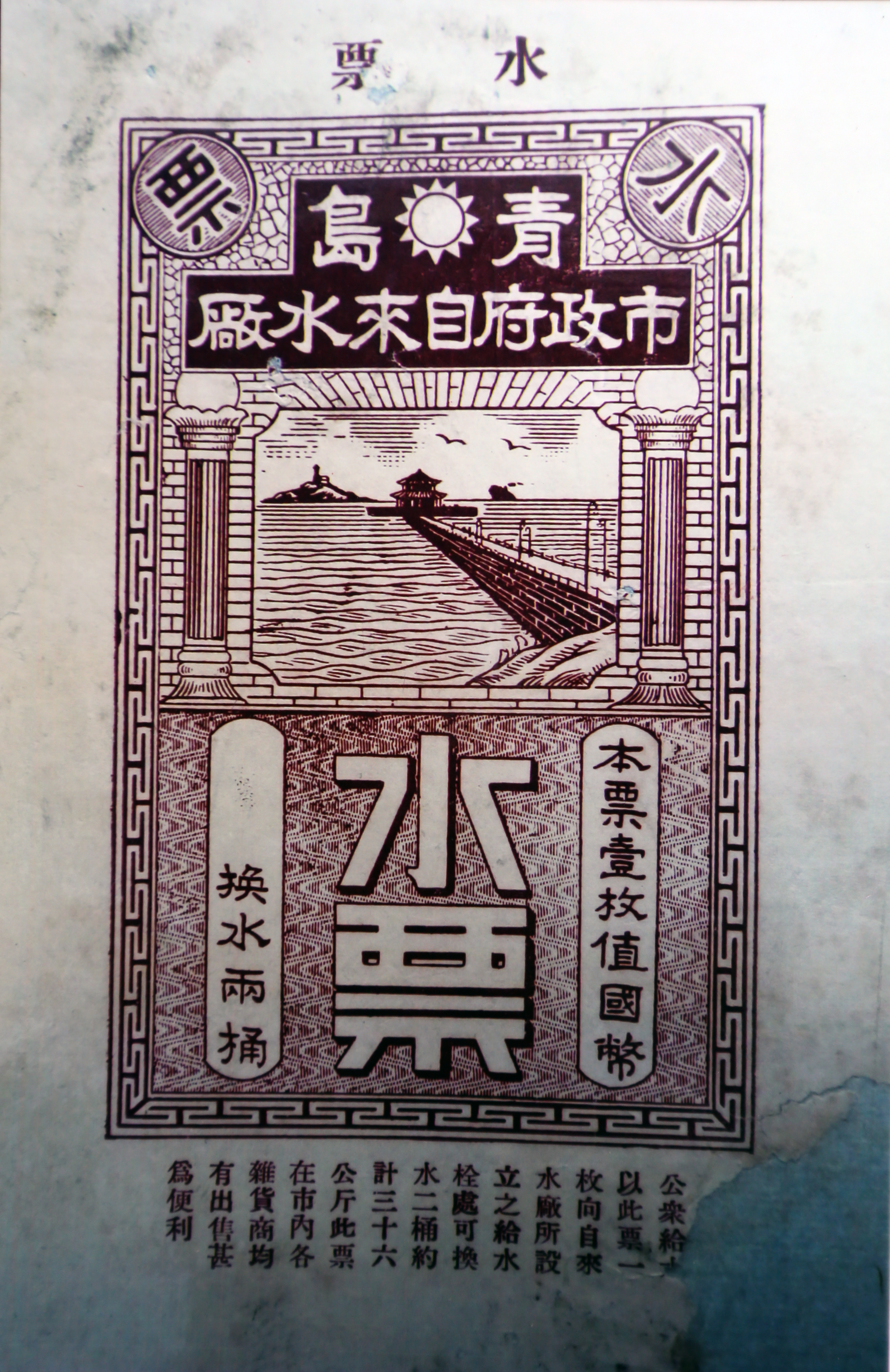

这一阶梯性水价以大洋为币值一直沿用到民国二十五年(1936年)币值改革,由银元、大洋改为国币、法币。即:中国银行、中央银行、交通银行、农村银行使用的四大银行、纸钞。币值改革初期,一块银元、大洋换法币(国币)一元。1938年抗日战争前,币值较坚挺,水价较稳定,以1937年即民国二六年八月份自来水厂水费收据原件为凭(图三)共四个阶梯。即:100立方公尺以内每吨0.18元,101至500立方公尺,每立方公尺0.168元;501至1000立方公尺,每立方公尺0.154元;1000立方公尺以上0.112元。

阶梯性上行水价产生的原由

在国民党沈鸿烈统治时期,为实施新一轮大青岛规划,将扩充水源当做第一要务,于1936年在白沙河中游的黄埠村新建黄埠水源地,为筹集资金,国民政府以青岛市政府名誉发行600万元建设债券。工程开工不久时逢日本第二次侵略青岛,国民党采取不抵抗的焦土政策,将青岛的白沙河水源地和正在兴建的黄埠水源地同青岛九大纱厂一同炸毁。日本人占领后,将自来水厂改为水道株式会社。按照建设一个人口180万大青岛的布局,在白沙河中游黄埠村兴建日供水1.2万立方米的先进水厂。并借建水厂之名以水道株式会社之名,两次筹集600万元的股金。1942 年黄埠水源地和与之配套的四方山水池工程先后告成,暂时缓解了供水不足。

1945年抗日战争胜利后,蒋介石又发起内战,为扩充军费造成货币贬值通货膨胀。1946年至1947年青岛又逢特大干旱,李先良国民政府又一次出台了抬高水价的阶梯政策。民国三十六年(1947年)8月前,用水100立方公尺之内每吨单价1500元(国币);500立方公尺之内3000元;1000立方公尺内5000元;1000立方公尺以上8000元(图四)。8月份后,水价上涨60%以上,100立方公尺内每吨2500元,500吨内5000元,1000立方公尺内10000元,1000立方公尺以上13500元。时隔半年之后水价暴涨,让人难以置信,例如:民国三十七年四月一张盖有青岛自来水厂厂长孙斌印章的水费单据月用水3吨,水费135000元,平均每吨水费45000元。一个小学月3吨水费连同水表租金共计147000元。飞速疯长的通货膨胀必然加速法币政策得倒台(图六),国民政府也不得不承认“印刷机不能生产足够钞票”。1948年8月19日国民政府不得不宣布法币退出流通市场,由金元券代替。并公布9月1日前可持法币兑换金元券。300万法币兑换金元券1元,一块银元可兑换金元券两元。笔者手中藏有民国三十七年(1948年)九月份青岛市立中学的一张水费凭证。水的单价每吨0.36元金元券,用水期7月18日至8月18日,用水量15吨,水价5.40元。

为阻止通货膨胀,尽管南京政府行政院于民国三十七年九月十六日颁布法令《取缔违反限价试价条例实施办法》。第三条规定:“与人民日常生活有关之水电价格加以管制” (摘自青岛市政府公报 民国三十七年十月号)。但政府的腐败和无休止的金元券印刷,进一步加剧了货币的贬值。仅拿青岛水价的飞涨就可验证。民国三十七年(1948年)九月份每吨水0.36金元券,到民国三十八年(1949年)四月份,只有七个月,水价每吨涨到15650元。四方区维新化工厂4月份水费单据:用水1126吨,每吨15650元,水价17623380元。

民国三十八年也就是1949年6月2日,国民党政府倒台,青岛解放,新生政权建立。青岛市军事委员会金融部当日发告通知:自六月三日起青岛市即以人民币为本位币取代金元券,公民限期5天,自6月6日至10日,平等兑换金元券。票面限制万元以上者。兑换价为:人民币壹元兑换伪金元券二十万元。北海币做为辅币,100元北海币等于1元人民币。自来水的水费重新有了定位。

建国后水价的定位与阶梯性水价

1949年6月2日,青岛市解放,自来水的价格依据单位成本并比照其他商品价格定位在每立方米人民币110元。当时国家财政情况并未好转,不法分子哄抬物价,造成物价上涨,九月份水价就涨了3倍。为巩固新生政权,人民政府借鉴早年在革命根据地实行的“折实”办法,出现了以粮食为基本标准单位的折实工资,折实储蓄,折实公债。自来水的每吨水价也以粮食为单位进行折实换算。

现发现最早的一张折实水费单据是1949年10月,中华人民共和国成立第一个月收缴的9月份水费单。9月份以前称中华民国,10月份以后实行公历纪年,这张单据每吨水的单价为一等粉1.8斤,折合当日公布的粮价为389元,粮价每天在报纸挂牌刊登价格。1950年水的单价每吨拆实通粉两斤,1951年水的单价每吨折实八一粉2.1斤。从1949年到1952年经过三年的国民经济恢复,物价基本稳住,新生政权得到稳固,自来水价格得到稳定。1952年水价每吨定格在3000元旧币值(新币值3角),1955年新中国新版人民币发行时降到2角7分。

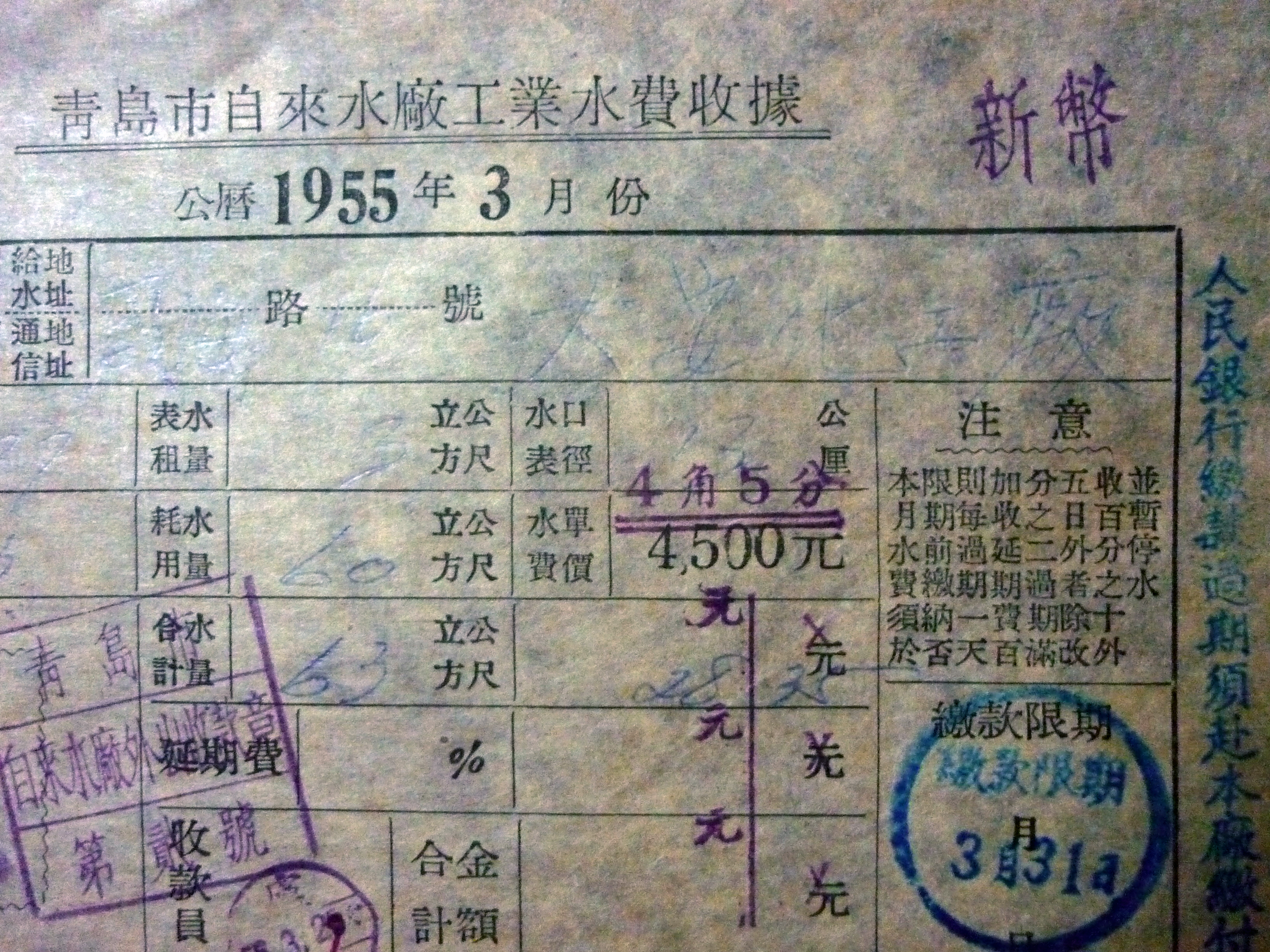

1956年自来水厂改称自来水公司,从1957年起随着工业生产的迅猛发展和人口的巨增,到1965年青岛市先后建成流亭水厂、中韩水厂和崂山水厂。日供水由建国初不足2万吨达到10万吨以上,净水方式由地下水为主转变为处理地表水为主,实现了供水史上第一次飞跃。自来水的水价在稳定中逐年下降,由1955年的二角七分调到二角五分、一角七分,到1965年生活用水降到1角3分;工业用水由1955年的四角五分(图五)调到三角、二角,到1965年10月降到一角八分。以市民用水为例,从1965年每吨水降到一角三分,一直维持到1990年,25年中水费未发生变化。

一个偶然的机会笔者得到一本自来水员工的日记本,其中的几个数据引起我的注意。自来水从建厂到上世纪八十年代前一直是一个盈利的企业。这个本子记载了1981年6月到9月从盈利到出现亏损拐点的几个月数据。并记录了在特殊时期自来水的工会组织职工开展增产节约的劳动竞赛,响应全国总工会为四化立功的事例。

为求证这几组关键数据,笔者对建国后60多年,每10年为一阶梯,对自来水公司全年供水量、日平均供水量、千吨水成本、利润四项进行了比较(见表),重点对拐点的81年、82年、83年的经济情况进行分析。经过分析比照,得出结论:自来水公司的利润由赢转亏是千吨水成本过高,主要是天气干旱、水源紧缺送水量减少造成的。

|

日期 |

全年供水量/吨 |

平均日供水量/吨 |

千吨水成本/元 |

利润/元 |

|

1950年 |

6048811 |

16572 |

248.7933 |

646720 |

|

1960年 |

31790863 |

86860 |

97.6928 |

9222408 |

|

1970年 |

45033991 |

123381 |

119.0386 |

773302 |

|

1980年 |

82235406 |

224687 |

135.8353 |

2892217 |

|

1981年 |

68917838 |

188816 |

157.4708 |

314062 |

|

1982年 |

54213502 |

137571 |

214.4765 |

-1309934 |

|

1989年 |

87360000 |

239300 |

276.86 |

-26089008 |

|

1990年 |

99672729 |

273076 |

613.3115 |

-16211438 |

|

1993年 |

136896975 |

375065 |

1067.21 |

-7579386 |

|

2000年 |

175876990 |

480538 |

1623.91 |

-47193586 |

|

2011年 |

223975969 |

613633 |

3479.57 |

-261931486 |

|

2013年 |

239299177 |

655614 |

3935.36 |

-355992646 |

从1968年下半年开始,青岛连续出现4次大旱,岛城的百万军民在市委市政府领导下,在1968年、1977年、1981年、1982至1983年开展了史无前例的4次大沽河引水工程。供水成本逐年加大,但水价不调整,造成自来水公司逐渐出现合理亏损。1981年千吨水成本157元(每吨1角5分7厘),市民用水每吨0.13元、工业用水每吨0.20元,尽管从6月份开始出现亏损,但全年平衡后还是盈利31万元。1982年千吨水成本214.47元(每吨2角1分4厘),首次出现全年亏损,即亏损130万元。到1989年全年送水量8736万吨,千吨水成本276.86元,而市民用水还是1角3分,所以全年亏损2608万元。

从1982年开始自来水出现亏损,作为当时青岛市的领导决策者们从客观考虑、大局着想,并未提高水价,而是政府买单,每年适当给自来水一定数额的合理性补贴,从而保障了市场价格的稳定,保证了1982年至1990年青岛经济建设的稳定发展。

1989年国家重点工程引黄济青供水工程竣工通水,在解决了青岛市供水短缺的同时,供水成本进一步增大,为了确保青岛的持续发展和向市场经济的转变,经省、市政府决定,将调整水价的方案上报国务院,经研究批准,青岛市的水价自1990年3月1日起开始上调,市民用水由0.13元调到0.30元,工业用水调到0.60元,船舶用水调到0.90元。引黄集资的收费同时终止。

从1990年开始,青岛市的水价进行了1993年5月、1999年10月、2005年6月的4次调整。到2005年青岛市的自来水水价(包括污水处理费)居民生活用水2.50元,基建用水4.70元,船舶用水5.00元,旅馆、饭店和其他单位用水实行阶梯式计量水价。实行基础内价格、基础外价格两个档次,用水量越高、价位越高的阶梯性水价。对洗浴洗车实行单一计量水价,对低保和特困家庭实行阶梯式计量水价,5立方米以内1.60元,基础外每立方米2.50元执行。经过9年的新阶梯性水价执行,价格杠杆促进了水资源的优化配置,但是水价与成本的背离一直是制约着供水生产发展的瓶颈,造成供水量越大亏损越大的局面一直持续,自来水生产一直带着亏损的帽子。随着城市的发展、水源的紧缺、成本越来越大、供求矛盾又凸现出来。

自来水价格的发展趋势

近两年,国家围绕城市居民用水水价在部分城市进行了试点,在试点的基础上国家发改委、住建部于今年1月3日印发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,布置全面实行城镇居民阶梯性水价制度,要求2015年底前在全国全面实行居民阶梯水价(详见本刊试刊——编辑注)。

水价倒挂不仅不符合市场经济规律,加剧水资源的浪费,在给市财政增加负担的同时严重制约着供水企业的发展。省财政厅、省水利厅也根据全省尤其是本市水源及供水情况,提出《超计划(定额)用水累计加价的办法》。新阶梯水价对超计划用水,累进加价征收水资源费,目的在于以价格杠杆促进水资源优化配置,提高用水效率、推动用水方式和经济发展方式的转变。

这次国家发改委、住房城乡建设部出台的关于城镇居民用水阶梯性价格制度,无疑为青岛市的水价调整提供了政策上的支持。文件中提出的:以保障居民基本生活用水需求为前提;逐步反映供水成本,制定合理的价格;阶梯性水价不低于1:1.5:3的比例安排和相应的措施是非常必要可行的,它将对水务集团的企业经营和全市水资源的合理配置起到积极推进作用。

在青岛供水历史上,阶梯性水价的出现是自然法则发展的必然。每当城市供水出现供大于求或供小于求的时候,就出现调整水价的理论与政策,发挥价格杠杆对调节供水的作用,推动社会供需平衡。在计划经济时期,在水资源紧缺情况下,政府为了社会安定,利用政策对自来水生产企业进行水费补贴,而在当前市场经济运行时期,利用价值规律调解市场,用阶梯性水价调节供需,也是价值规律调节水资源供需平衡的一个法则。